和牛赤身肉専門の肉エビスです。

赤身の和牛肉を食べたことありますか?

和牛と聞いて“柔らかい肉”を想像する方が多いです。

今回ご紹介する短角牛はお世辞にも肉が柔らかいとはいえません。苦笑

でも、この先をお読みになることで、あなたの知っている“和牛への考え方”が変わるかもしれません。

先に結論を言わせていただくと・・・。

このページで取り上げる短角牛の肉は黒毛和牛のような“サシ”と呼ばれる脂肪の層はありません。

短角牛は真っ赤な“赤身肉”です。

肉には独特な旨味や味わいがあり、とても美味しい赤身肉です。

赤身肉と聞いて、劣悪な環境で育てホルモン剤たっぷりの『海外安すぎる赤身肉』と比べてしまうのは、勿体無いと思います。

短角牛は日本が認めている和牛です。

近年。

赤身肉を好んで食べる方が増えてきて、それに応じるように少しづつですが認知度が上がってきています。

これから益々健康ブームが高まり、さらにヘルシーな赤身肉に注目が集まります。

だから、和牛赤身肉の短角牛のことを知らないと、世の中からのトレンドから乗り遅れてしまいます。

この機会に短角牛についての知識を得て、ステーキや和牛赤身肉にもっと詳しくなり、赤身肉の素晴らしさに目覚めて日常的に短角牛を召し上がってみてください。

このページでは

未来の和牛赤身肉の代表:短角牛の赤身肉が美味しい理由

産地をリポートしてるので解説します。

短角牛はどんな和牛なのか

短角牛は日本の和牛に認定されている和牛の種類の一つになります。

ですが、

和牛代表格の黒毛和牛と比べると、肉質が赤身ということもあり同じ和牛なんですが評価が上がらず、短角牛を飼育する

農家さんの数が現在は壊滅的に激減しています。

和牛赤身肉でいうと赤牛(あか牛)をご存知だと思いますが、この世から消滅しそうなほど少ない和牛なんです。

近年、ヘルシーブームや健康ブームで赤身肉を食べる方が増えてきました。

肉に脂身や柔らかさ求める方よりも、シンプルに肉の味を好む方から支持されつつある赤身の肉が短角牛の特徴です。

赤身肉らしく肉は噛み応えがありますが、外国産の赤身肉と違い味わいが肉にしっかりあるので美味しいです。

和牛の中でも特徴のある赤身肉

日本には和牛と呼んでも良いと認められている品種は4種類あります。

詳しくはリンクを貼っておくので合わせて読んでみてください。

和牛赤身肉専門の肉エビスです。 先日、美味しい黒毛和牛(神戸牛)を食べてきました。 和牛は国産牛と違い食用として誕生した肉です。だから肉自体の旨味もあるし、噛むごとにジューシーさがあります。 …

お読みいただくと分かりますが、和牛といっても多様の種類があり、短角牛も立派な和牛なんですよ。

ただ。和牛の中でシェア1位の霜降り肉が特徴の黒毛和牛と比べると、脂はほとんどなく外国産の高級肉に引けを取らないような赤身で、肉の味わいは抜群に良いのが短角牛の特徴です。

こういうと誤解されそうですが、黒毛和牛がいい肉で短角牛が悪い肉ではありません。

あくまでも肉の個性と好みなんです。

黒毛和牛のコンセプトが脂身と柔らかさだとすると、短角牛のコンセプトは健康的な赤身と肉の味わいと解説したほうがわかりやすいかもしれません。

黒毛には黒毛の良さがあり、短角には短角の良さがあるということを知ってほしいて思います。

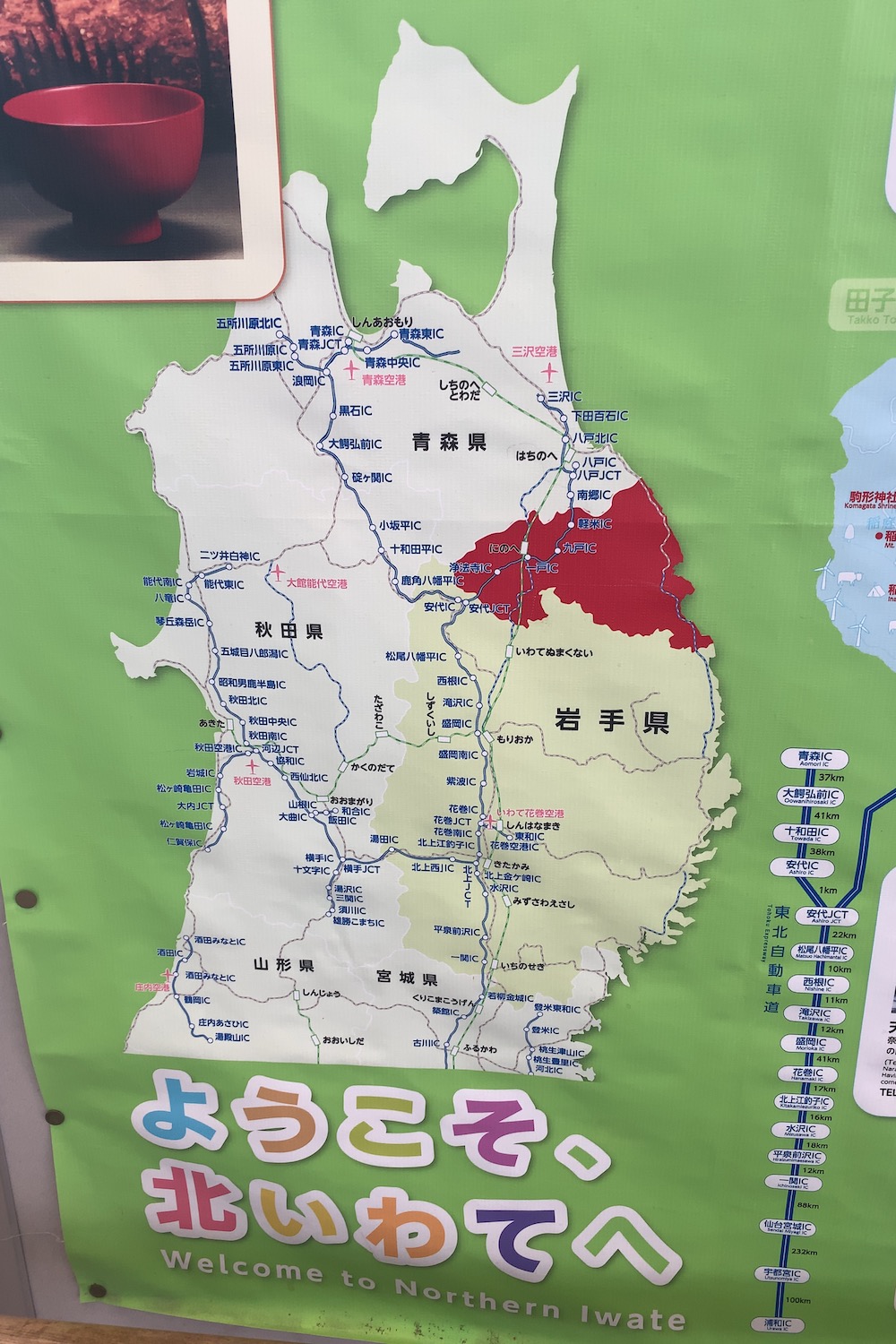

短角牛の主な産地

短角牛の主な産地は東北地方です。

元々、短角牛は東北地方で役牛として飼われていた「南部牛」と外来種のショートホーン種を交配させて短角和牛が誕生しました。

岩手県、青森県、秋田県などが短角牛が主要な産地です。

近年は絶滅を危惧する動きがあり、北海道や仙台などの他のエリアでも飼育されています。

比較的寒いエリアを好み、生育も良いようなので、主に東北より北が主な産地ということになります。

短角牛の肉の特徴

繰り返しますが、短角牛肉の最大の特徴は赤身肉にあります。

赤身といっても海外産の赤身肉と違い肉自体の旨味が濃く、肉本来の味わいが特徴です。

一度、ハマるとまた食べたくなる味わいです。

「赤身肉=安い肉」と安易に決める方が多いですが、短角牛も立派な和牛肉です。

しかも、世界の牛肉のスタンダードとされる赤身肉です。

この後で詳しく説明しますが、肉の味わいが良くなるように東北の資源を有効活用しながら

大事に育てられています。

東北の土地を生かして放牧して育てている農家さんが多いのも特徴です。

短角牛と共に代々暮らしている岩手県の農家の方

これからお話しすることは、岩手県で短角牛を実際に育てられている農家さんに直接お伺いしてお聞きした貴重な話です。

貴重な生の声を聞いているので短角牛に対しての知識はもちろん。

短角牛がどうして赤身肉なのか?について説明しています。

訪れたエリアは、日本の都道府県の中で二番目に大きいエリアを占める岩手県です。

今回訪れたの場所は、岩手県の中でも青森県に近い北岩手エリアに位置しています。

残念ながら時間がなく訪れませんでしたが、青森県秋田県、北海道などでも短角牛を飼育しています。

機会があれば他のエリアの短角牛も探してみてください。

短角牛の放牧を見てきました

短角牛の放牧を見てきたことをレビューします。

※特別に許可をいただき撮影などをしてます。

この写真をご覧になりどのように思いましたか?

伸び伸び育てている

牛本来の姿

日本じゃないみたい

・・・

などの意見があると思います。

海外で放牧してるようにみえますが、紛れもなくこの風景は日本です。

この牧場は標高500〜800メートル広さは110ヘクタールの広さがあります。

大小の規模合わせて13件の短角牛を飼育する農家さんが共同で使っています。

短角牛の放牧を5月初旬から10月下旬くらいまでのんびりと放牧して育てられます。

画像だと見づらいかもしれませんが、実は・・人間でもこの野山を上り下りするのが大変なんです。

牛を追いかけて写真を撮りたくても簡単に追いつけません。

生まれたばかりの短角の子牛も軽々と野山を駆けています。

親牛も山をスイスイと上る姿を見たとき赤身のルーツを垣間見た気がしました。

東北にはさらに険しい山があるそうですが、短角牛は平気で上り下りして牧草を食べるそうです。

私が見てきた放牧グループは全部で60頭の短角牛が草をむしゃむしゃと食べていました。

この群れには大きな特徴があります。

メス牛と子牛だけの群れの中でたった1頭だけオスの短角がいます。

写真をご覧いただくと分かりますが、短角のオス牛はオスにふさわしい立派な体躯で少し黒ずんでいます。

なぜこのような形で放牧をしているのか?というと理由は3つあります。

A)良い血統だけ産ませるため

牛は「血統が全て」といって過言ではありません。

だから。

60頭のメス牛に対してオス牛1頭にすると、どの子牛が生まれてもそのオス牛の遺伝子が入っている子牛が生まれます。

もし、この群れに何頭ものオス牛を離してしまうと、血統が悪い遺伝子を持つ子牛が生まれたり。

生命力のない子牛が生まれる確率が増えます。

こうしたリスクを回避するために、良い遺伝子をもつオス牛1頭だけを群れに離して自然交配をさせます。

ちなみに、自然交配はいつ子牛が生まれるのか分からないので、他の和牛農家の方はあまりやりません。

※黒毛和牛、赤毛和牛(あか牛)100%ちかく人口受精です。

短角牛をあえて自然交配することで、この景観を保ちながら伝統を守りながら牛を育てています。※農家によってまちまちなようですね。

B)子牛の発育に注意している

生まれてからすぐに親牛と離してしまうと、子牛が病気になったりするようです。

母牛も生まれたばかりの子牛を取り上げられてしまうと、ストレスや病気を抱えてしまうため山形町では生まれた子牛は、雪が積もる前の10月下旬まで親牛と共に過ごすようにしています。

母牛は牧草を沢山食べているので、牛乳(母乳)がよくでるようです。

私も見ましたが子牛が牛乳を飲んで顔を上げると、口の周りいっぱい白くなっていました。

子牛は母牛から出る牛乳と牧草を食べながらスクスクと健康的に育てられます。

放牧する意味は健全な体を作るため、食肉にしたときの旨味が違うためです。

c)数少ない牧草地を守るため

日本は国土が狭く牧草地として使える場所も少ないです。

しかも、数少ない牧草地の草を一度牛に牧草を食べさせると、その牧草地に草が生えてくるまで

一定の時間が掛かります。

こちらでは6つの牧場があり、順番に短角牛を移動させて牧草地を変えているそうです。

もし、

「今年はこの牧草地は使わずに来年にしよう・・」

と思い牧草地を寝かせてしまうと、その牧草地に生えている草が固くなり牧草地としては使えなくなるようです。

この話をお伺いして感じたことは、『牧草地の維持は難しい』ということです。

放牧をしている光景は素晴らしく、次世代に残しておきたい景色と食文化です。

これからも守っていきたいですね。

短角牛は肥育をしていた

短角牛を食べた方は真っ赤な赤身なので、100%グラスフェッドで育てていると勘違いされる方がいます。

じつは短角牛も黒毛和牛などと同じで一定の期間は肥育しています。

おおよそ。24ヶ月間、肥育をして総体重800キロくらいまで大きく育ててから出荷しています。

『24ヶ月って2年じゃないの?』という意見があると思うので先にお答えしておきます。

畜産業界では全て年数ではなく月齢で考えます。

豚も鳥も同じです。

だから2年とは言わずに24ヶ月と表現しました。

短角牛の場合。

早い肥育で24ヶ月ですが、同じ年に生まれた短角でも中には36ヶ月間肥育する牛もいます。

これが短角牛の肉質が安定しなく肉が硬いといわれてしまう原因の一つのようです。

自然交配を行うので子牛が生まれる時期、は翌年の2〜4月に集中します。

その子牛を放牧して飼育して、すべて同じ月齢で出荷してしまうと、次に売る牛が無くなってしまうのです。

レストランや消費者の要望に応えるためには、さらに1年間は肥育を続けながら出荷しなければなりません。

このような背景があってよく腕の良い料理人の方から『肉質が前回と違う』と言われても対応が難しいようです。

ちなみに月齢が進んでくると、赤身が特徴の短角牛も肉にサシが入ってくるそうです。

料理人は短角牛を使うなら、肉の特徴を加味して使いこなす必要がありそうですね。

【べこ】を使った伝統料理

面白い話を農家の方にお聞きしたのでシェアしたいと思います。

東北地方では牛の事を「べこ」とか「べご」と読んでいます。

もともと、東北地方は牛を育てても食べるようなことはしません。

大阪などに出荷して生活をする為に牛を育てていました。

そんな中、大事に育てた「べこ」(短角牛)が事故にあって死んでしまうことがあったそうです。

死んだ牛肉は売り物になりません。

捨てるには忍びないです。

牛肉をどう食べたら食べることができるのだろう…。

こうして生まれた料理が、ご紹介する「べこ汁」です。

子牛を生む役目を終えた牛も、昔は売ることができなかったのでべこ汁にして食べていたそうです。

牛肉が事故にあって死んでしまうと、肉に血が抜けていないので独特な臭いがします。

その肉を食べようにも、火を入れて食べなくては肉が腐ってしまいます。

血生臭い肉を味噌につけて柔らかくして汁にして食べたのが始まりです。

簡単に作り方をご紹介します。

1)短角牛の肉を塊のまま茹でる

(可食部だけ)

2)塊肉を賽の目に切る

3)冷めたら地元で作られる自味噌の中に、一晩漬け込む(酵母が生きてる味噌)

4)もう一度火を通してニンニクやショウガを加えてます。

5)凍み豆腐と呼ばれる高野豆腐と一緒に煮込み、肉が柔らかなったら出来上がり。

6)ネギと一緒に食べます。

この「べこ汁」。かなり美味いです。

今では贅沢な汁になりましたが、岩手県に代々伝わってる伝統料理の奥深さを感じました。

機会があればぜひ作ってください。

短角牛の美味しい食べ方はステーキが一番

ここまでお読みになれば分かると思いますが、短角牛の美味しい食べ方は間違いなくステーキです。

それも、できれば厚みのあるステーキにすると、赤身の肉の味わいを堪能できるでしょう。

ステーキは肉の味わいが直球で味わえる料理です。

仮に脂が多い牛肉をステーキにすると、肉の味わいが感じづらいです。

だから部位を選ばないとステーキにしても美味しくありません。

その点。

短角牛は和牛とはいえバリバリの赤身肉です。

どの部位を食べてもステーキとして美味しく食べることができます。

肉の味にこだわるなら短角牛が良い理由

あなたが赤身に「肉の味」「肉らしさ」「肉を頬張る感触」を和牛に求めているならば…。

短角牛を食べてみてください。

上手に肉の火入れされた、短角牛の肉の旨さは極上の美味しさとなります。

肉の味わいを左右するのは別の記事でも、取り上げましたが結論をいうと肉の味は飼料や飼育環境で変わります。

肉の味わいをストレートに感じられる、和牛で赤身肉を求めるならば短角牛がオススメです。

シェフ泣かせの短角牛

もしこの記事をお読みのあなたが料理をする方(料理人)ならば、気を悪くしないで、この先をお読みください。

短角牛は前述したように赤身の肉です。

赤身肉の特徴は火入れを間違えると、肉が固くなり過ぎてしまうので別名。

「シェフ泣かせの肉」と言われているほどです。

肉の火入れの温度が2〜3度違うだけで、焼き上がりがガラッと変わってしまいます。

部位にもよりますが、もも肉、ランプ肉などしっかりした赤身肉をステーキとして食べるなら、短角牛の肉の良さを発揮するためには、あなたに腕前が必要です。

短角牛は月齢がバラバラで出荷されます。

肉のキメや質も大きく個体で変わってきます。

だから、他の赤身の部位と比べて肉の火入れが非常に難しいんです。

高度なテクニックが必要な肉なので、自分では使いこなせないかもしれない…と思っていませんか?

大丈夫です。

簡単に短角牛を簡単に火入れをする方法を伝授します。

強火では焼かないことです。

多くのステーキはステーキを強火で焼こうとしています。

その方法が間違っているとは言いませんが、強火を赤身に使うと肉が固くなります。

理由は脂にあります。

肉自体に油脂分が多く含まれていれば、強火で炙っても脂で肉の水分を補うので、パサパサした食感になりづらくなります。

赤身肉の場合。

油脂分は肉に殆どないので、他の肉を焼くように強火で焼いてしまうと…。

肉の水分が失われて、パサパサして肉がゴムのように固くなります。

弱火でステーキにすればそのような心配はありません。

肉に火が入っていくスピードもゆっくりになるので、赤身肉が扱いやすくなります。

ただし、1点注意が必要です。

この方法が使える条件は、「赤身肉の質が良いもの」だけにしか使うことができません。

弱火なので肉に香ばしさをプラスできません。

だから肉の味わいがストレートに出てきます。

なので、肉質の良し悪しを見てからこの方法でステーキにしてくださいね。

短角牛は肉の味わいとテロワール

短角牛は肉としては素晴らしい赤身肉ですが、肉の特性を活かすためには少しだけテクニックが必要です。

でも、短角牛も黒毛和牛や赤毛和牛と同じ和牛であり、日本を代表する優れたお肉であることに代わりはありません。

お世辞にも赤身肉なのに肉は“とろけるように柔らかい”訳ではありません。

しかし、短角牛は海外のブランド牛に匹敵するような肉の旨味や噛みごたえがあります。

例えば、フランスから輸入されている牛肉シャロレー種と食べ比べても、肉の味わいは濃く噛みしめるほどに、ギュッギュッと肉の旨味を最後まで味わうことができます。

フランスの牛肉は不味いとかではないですが、和牛赤身肉の代表格の短角牛は、世界のグルメたちも唸らせるような味わいです。

もし、この記事をお読みになり

「俺も、短角牛を食べてみたい!」

「和牛の赤身肉を是非食べたい!」

とお思いならば、一度召し上がってみてください。

通常、和牛を食べるときは、すき焼き、しゃぶしゃぶのような食べ方が有名ですが、私のオススメは

ステーキや焼肉、または塊で豪快に焼き上げた料理です。

赤身肉らしい味わいを感じながら、高い満足感を得られると思います。

長文をお読みいただきありがとうございました。

よい肉ライフをお過ごしくださいね!

![[赤身肉100%]ハンバーグ旨さの秘密を暴露します!](https://nikuebisu.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_9637.jpg)